医療機関情報

| 医院名 |

|---|

| 三光クリニック 蒲田西口院 |

| 院長 |

| 崔 仁煥 |

| 住所 |

| 〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-12 |

| 診療科目 |

| 内科、消化器内科、内視鏡内科 |

| 電話番号 |

| 03-3735-5581 |

糖尿病

糖尿病とは、インスリンの不足やはたらきが悪くなることが原因で、慢性的に血液中のブドウ糖濃度が高くなる病気です。インスリンは、すい臓の細胞で作られるホルモンで、血糖値を下げる働きがあります。

糖尿病は、よほど重症にならない限り、自覚症状がほとんどないのが特徴です。しかし、高血糖の状態が続くと全身の毛細血管の損傷や動脈硬化が進んでいき、約10~30年後に以下のような合併症が現れます。

- 糖尿病性腎症(透析患者の40%を占める)

- 糖尿病性網膜症(失明の原因の多くを占める)

- 糖尿病性神経障害

- 脳梗塞

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 糖尿病性足壊疽(下肢の切断に至る可能性がある)

- 各種感染症(肺炎、膀胱炎、腎盂炎、皮膚炎、歯肉炎など)

糖尿病は、自覚症状のないまま進行していきます。

糖尿病が恐ろしいところは、合併症が全身にあらわれるということです。

途中失明や人工透析導入の原因の1位が糖尿病です。

そのため、糖尿病は早期発見・早期治療が大切です。早期に発見し、適切な食事療法、運動療法、薬物療法を続けることで血糖値をコントロールし、合併症を予防することができます。

糖尿病の症状とは

糖尿病によくみられる症状としては以下のようなものがあげられます。

- のどがよく渇く。

- 尿の回数が多い。

- 尿の量が多い。

- 尿の臭いが気になる。

- いつも残尿感がある。

- 目立って太ってきた。

- いくらでも食べられる。

- 急に甘いものがほしくなる。

- 体重が急激に減った。

- よく食べているのに痩せる。

- 手足のしびれがある。

- やけどやけがの痛みを感じない。

- 足がむくむ。

- 疲れやすく、全身がだるい。

- 立ちくらみをすることがある。

- 目がかすむことがある。

- 視力が落ちてきた。

- 下腹部がかゆい。

- 肌がかさつく、かゆい。

- 月経異常になる。

- 性欲が減退した。

など、気になることがございましたら遠慮なくご相談ください。

糖尿病になりやすい人とは

- 肥満である

- 野菜や海藻類をあまり食べない

- 朝食を食べない

- 食べ過ぎる

- お酒をたくさん飲む

- ドリンク剤をよく飲む

- 運動不足である

- おやつを毎日食べる

- 脂っこい物が好き

- 40歳以上である

- ストレスがたまっている

- 家族や親戚に糖尿病の人がいる

- 妊娠中に血糖値が高いと言われたことがある

など、気になることがございましたら遠慮なくご相談ください。

糖尿病に必要な治療

糖尿病の治療法には、食事療法と運動療法、薬物療法があります。

食事療法では、個人の身体活動量に合わせた食事で必要な栄養素を摂取するようにします。

運動療法では個人に合わせた運動メニューを作成し、実行します。

運動によってブドウ糖や脂肪酸の体内での利用を促進させ、血糖値の低下、およびインスリン抵抗性の改善を行います。但し、合併症がある場合、薬剤で治療している場合は運動が制限されることもありますので、運動の種類や時間・回数等、必ず医師の指導の下、適切な運動を心がけてください。

薬物療法では、経口血糖降下薬とインスリン注射などがあります。

経口血糖降下薬とは血糖値をさげるための飲み薬のことです。

インスリン注射は、足りないインスリンを体外から補充する注射です。

その効果の出る速さから超即効型、即効型、中間型、持効型、混合型に分類されます。

インスリン注射は皮下注射(皮膚の薄いところと筋肉の間に打つ)なので筋肉注射に比べて、痛みが少ないと言われています。

薬物療法には、肥満促進や他の薬との兼ね合い等、注意しなければならない点が多数ありますので、医師の指導のもと正しく服用していくことが大切です。

| 目標 | 血糖値の正常化を目指す際の目標 | 合併症予防のための目標 | 治療の強化が困難な場合の目標 |

|---|---|---|---|

| HbA1c | 6.0%未満 | 7.0%未満 | 8.0%未満 |

食事療法

近年、糖尿病の薬物治療はますます進歩していますが、最も重要な治療は食事療法です。

摂取カロリーだけでなく、食事の内容や食べ方も血糖値を左右します。食後に急激な血糖値上昇を起こさないよう、最初に食物繊維をしっかりとって、それからタンパク質、そして最後に糖質を控えめにとるようにするなど、食べる順番に気を配ることが大切です。また、外食の場合でも、最初に野菜をとるベジタブルファーストを心がけてください。

血糖値を上げやすい糖質は、玄米・雑穀、全粒粉のパンやパスタなどにすると血糖値上昇を抑制できます。

食事はよく噛んで食べましょう。早食いするとどうしても食べすぎて血糖値が上がりやすくなってしまいますので注意してください。また、よく噛むことで、脳内のセロトニンが分泌され、少量でも満腹感を感じやすくなります。

間食や糖分が含まれる飲物はできるだけ控えてください。食事以外の時に糖質をとった場合、休みなく膵臓が働くため、疲弊します。どうしてもがまんできない場合は、ナッツなどを少量食べるようにしましょう。

当院では、専門知識を持った看護師が栄養相談を行っています。患者さまの状況に合わせて、無理なく続けられるよう適切にアドバイスいたします。

運動療法

血糖値を下げる運動には、有酸素運動と、筋力トレーニングがあります。

【有酸素運動】

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などがおすすめですが、継続的に行うことが重要です。 散歩、こまめに階段を使う、1駅分歩く、少し遠い店に買い物に行くなども有効です。また、血糖値は食後に上昇しますので食後30分から1時間以内に軽い有酸素運動を行うと食事で摂取した糖質が消費されるため、有効です。食べすぎたと思った場合には、食後1時間以内に運動しましょう。

【筋力トレーニング】

足腰や背中の筋肉を中心に、全身の筋肉を使って週2から3回のトレーニングを行うことが推奨されます。しかし、強度の高い筋力トレーニングを行うと、かえって体や心臓の負担になることがありますので、どのくらいの強度が適切か、運動を始める前にぜひ相談して下さい。

ご自身が楽しく続けられる運動を一緒に考えましょう。

内服治療

経口血糖降下薬には、糖尿病の状態や原因にあわせさまざまな種類があります。 患者さまの年齢や糖尿病罹患期間、合併症の有無、ライフスタイルなどを考慮し、最も適切な内服薬をご提案いたします。

αグルコシターゼ阻害薬

小腸にある二糖類の分解酵素を阻害し、炭水化物の吸収を遅らせます。

SGLT2阻害薬

腎臓で再び吸収されるのを抑えて、過剰な糖を尿に出すことで血糖値を下げる薬です。

チアゾリジン薬

脂肪細胞に働いて、肥満の人のインスリンの効きを改善します。

ビグアナイド薬

主に肥満気味の方に用いられ、インスリンの効きをよくするものです。

イメグルミン

主に肥満気味の方に用いられ、血糖が高いときにインスリンを分泌し、インスリンの効きをよくするものです。

DPP-4阻害薬

インスリンの分泌を増やすことに加えて、血糖を上昇させるホルモンであるグルカゴンの分泌も抑えます。

GLP-1受容体作動薬

主に肥満気味の方に用いられ、血糖が高いときにインスリンを分泌し、インスリンの効きをよくするとともに、食欲を抑えます。

スルホニル尿素薬(SU剤)

膵臓のβ細胞からインスリンの分泌を増やす薬です。

速攻型インスリン分泌促進薬(グリニド)

膵臓β細胞に働いてインスリン分泌を増やします。

GLP-1治療

GLP-1(ジーエルピーワン)は、主に膵臓からのインスリンの分泌を促し、血糖値を下げるホルモンです。生活習慣の改善や飲み薬だけでは血糖値をコントロールできないとき、体外からGLP-1を補充する目的でGLP-1受容体作動薬を使用します。インスリンと同様に自己注射治療になりますが、最近では内服薬も登場しました。

GLP-1受容体作動薬は、食後に血糖値が上昇したときのみ効果を発揮します。空腹時には作用しないため、低血糖を起こしにくい薬剤です。ただし、インスリンや経口血糖降下薬と同時に使用する場合は、低血糖にならないよう注意が必要です。

GLP-1受容体作動薬は、胃の蠕動運動を抑制し、胃の内容物が腸へとたどり着くタイミングを遅らせて、食後の血糖値の上昇を緩やかにします。また、脳の視床下部に働きかけ、食欲を抑えます。そのため、体重減少効果が期待できます。

GLP-1受容体作動薬による治療の対象となるのは、2型糖尿病の患者さまです。

インスリン療法

インスリンの分泌量が少ない(インスリン依存状態といいます)、インスリンが効きにくくなっている(インスリン抵抗性、あるいは糖毒性といいます)など、以下のような場合にはインスリン治療が必要です。

- 1型糖尿病(インスリン依存性であるため)

- 糖尿病合併の妊娠、妊娠糖尿病(厳格な血糖コントロールが必要)

- 経口薬のみで血糖コントロールの維持が難しくなった2型糖尿病

- 空腹時血糖250mg/dL以上、随時血糖350mg/dLなど、著明な高血糖がみられる場合

- 肝障害、腎障害などを合併している場合

- 高血糖による昏睡などにより、緊急で血糖値を下げる必要がある場合

- 全身麻酔下での手術を受けるとき

インスリンには、「速効型」から1日1回投与の「持続型」まで、さまざまなタイプのものがあります。アウィクリ(インスリン イコデク) は、週1回注射で血糖値を安定的にコントロールできる画期的なインスリン治療法。従来の糖尿病治療では毎日のインスリン注射が必要でしたが、アウィクリはその負担を大幅に軽減します。当院では、患者さまのQOL(生活の質)向上のため、この新世代の持効型インスリン製剤を導入しています。

糖尿病の三大合併症

1.糖尿病性腎症(腎臓に起こる合併症)

腎臓の働きが悪くなり、体内に老廃物が溜まっていきます。その結果、「尿毒症」や「腎不全」などの生命にかかわる重い症状を引き起こします。現在、人工透析導入者の40%が糖尿病性腎症であるといわれ、透析導入者の中でもっとも多い原因になっています。

2.糖尿病性網膜症

眼底から出血し、視力の低下、最悪の場合は失明してしまう可能性もあります。中途失明の原因の多くは糖尿病によるもので、視覚障害者の6人に1人は糖尿病による失明です。

3.糖尿病性神経障害

神経障害は、三大合併症のなかで、最も頻度が高く、症状も早期に現れます。手足の血行が悪くなり、痛みやしびれが生じます。悪化してしまうと下肢切断の危険性もあります。

1型糖尿病

1型糖尿病とは

糖尿病はいくつかのタイプがあり主に1型、2型に分類されますが、糖尿病の殆どを占めるのは食生活、肥満、運動不足、遺伝的要因が背景となる2型糖尿病です。

1A型糖尿病

自己免疫性疾患と考えられており、自身の免疫系がすい臓を攻撃し、自身のインスリン分泌能が徐々にあるいは急速に廃絶することによって、インスリン注射が必須になるタイプです。特に急性発症1A型糖尿病は発症時すでにインスリン分泌能が重度に障害あるいは廃絶し生命を維持するうえでインスリン注射が不可欠となるタイプです。その診断には、膵ラ氏島関連自己抗体の採血が有効です。糖尿病としては重症低血糖になりやすく、血糖コントロールに難渋するケースが少なくありません。また糖尿病以外の自己免疫性疾患、関節リウマチや甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病)、自己免疫性肝炎、悪性貧血、自己免疫性膵炎などの合併が見られることも稀ではありません。

*緩徐進行性1A型糖尿病(SPIDDM/LADA):一見は普通の2型糖尿病のようにみえて、血糖やHbA1cもそれほど高くないにもかかわらず、1型に特有の膵ラ氏島関連自己抗体が陽性となる患者様です。2型糖尿病として治療を受けている患者様の約5%を占めると言われています。急性発症IA型糖尿病に比べて膵臓の破壊がゆっくりと進行し、最後はインスリン分泌能が廃絶すると言われています。

GAD抗体が10以上、あるいは10未満陽性かつIA2抗体陽性で、内因性インスリン分泌能が保持されていることが診断の根拠になります。

発症早期からインスリン療法を導入し、インスリン分泌を促す内服薬を使用しないことによって膵臓の破壊を遅らせることが可能であると考えられており、初診時の診断が特に重要となります。

内因性インスリン分泌能が保持されているため、2型糖尿病と誤診されインスリン分泌を促す内服薬が処方されると、血糖は一時的に改善しますが、膵β細胞の破壊が進行し5年でインスリン依存状態に移行するとされます。

1B型糖尿病

膵ラ氏島関連自己抗体が陰性であるにもかかわらず、自身のインスリン分泌能が廃絶しているタイプの糖尿病です。高齢発症の1型糖尿病に多いとされています。ただし、1A型のなかには発症当初は膵ラ氏島関連自己抗体が陽性でも、年々抗体価が低下し、陰性化することがあり、初診時の診断が適切になされなかった1A型が1B型には多く含まれていると考えられます。

*劇症1型糖尿病:1B型糖尿病の亜型と考えられています。HbA1cは軽度上昇~正常にもかかわらず、膵臓のインスリン分泌能が廃絶している状態で、膵ラ氏島関連自己抗体が原則陰性の患者様です。膵臓の内分泌系細胞だけでなく外分泌系細胞も破壊されるため、膵酵素の上昇がみられるのが特徴です。

かくれ糖尿病

糖尿病初期は、空腹時の血糖値は正常のままで、食後の血糖値が上昇することから始まってきます。しかし、一般に測定するのは空腹時の血糖値だけですので、食後の血糖値だけが高いタイプの糖尿病は、見逃されやすいのです。そのため、食後高血糖のことを「かくれ糖尿病」と呼びます。

「かくれ糖尿病」の特徴である食後高血糖は、それだけで心筋梗塞や動脈硬化を進め、死亡率(ある年齢の人が1年間に死亡する割合)が約2倍も高くなると言われています。すなわち、「かくれ糖尿病」の段階で早期発見・早期治療をすることが大切です。

空腹時の血糖値が100mg/dL以上、またはHbA1c(国際標準値)が5.6%以上の場合は、「かくれ糖尿病」の可能性がありますので、食後血糖値の検査を受けましょう。食事を摂ってから医療機関に行き、食後1~2時間の血糖値を調べる方法などがあります。ブドウ糖負荷試験を受ければ、さらに正確な糖尿病の診断が可能になります。

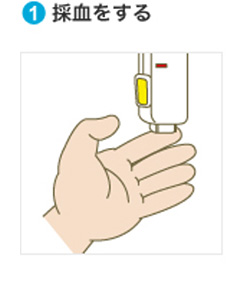

血糖自己測定(SMBG:Self Monitoring of Blood Glucose)

糖尿病の治療は、血糖のコントロールが基本です。とくに、インスリン療法では、血糖の状態によって、インスリンや食事の調整が必要です。医療機関でしかできなかった血糖測定を、自宅で24時間いつでも測定できるようにしたのが、血糖自己測定です。

自分で血糖を測ると、治療の効果を自分で確認できます。また、ひとつひとつの行為が血糖に及ぼす影響を理解するにつれ、血糖のコントロールが一段と向上し、低血糖の回避や網膜症、腎症、神経症など合併症の防止など、さまざまなメリットが得られるようになります。

アークレイ血糖自己測定器関連情報サイトより引用

http://www.arkray.co.jp/smbg/smbg/index.html

血糖自己測定の主なメリット

- 高血糖を自分で確認できる

- 日常生活の血糖値に及ぼす影響が、リアルタイムでわかる

- 低血糖の予防・確認に有効

- 治療の効果を自分で確認できる

- 良好なコントロールへの意欲が増す

- 合併症の進展を防止できる

- 通院回数や入院を減らすことができる

- 日常生活の質が向上し、積極的に行動できる

間歇スキャン式持続血糖測定器「FreeStyleリブレ」について

FreeStyleリブレはスキャンによる測定で、血糖変動を「見える化」し、糖尿病の日常の自己管理をサポートする装置です。

日々の指先穿刺なしで、いつでも、どこでも、服の上からでも血糖の測定が可能です。

グルコースセンサーが最長14日間(2週間)にわたってグルコースデータを15分ごとに提供します。

センサーは、、直径35mm、厚さ5mmの小型センサー(使い捨て)です。上腕後部に最長14日間装着し、連続的にグルコースを測定・記録します。

リーダーは、コンパクトな携帯式です。現在のグルコース測定値、直近8時間分のグルコース値推移に加え、最大90日間のグルコースデータが保存され、いつでも各種レポートを閲覧できるほか、さまざまな記録を入力することができます。

患者さん向け: FreeStyleリブレキットの内容|FreeStyleリブレ情報サイト (myfreestyle.jp)

センサーの装着は簡単。センサーアプリケーターを装着部位にあて、センサーが身体に装着されるまでしっかりと押し込みます。

患者さん向け:センサーを装着する|FreeStyleリブレ情報サイト (myfreestyle.jp)

Readerに、現在のグルコース値とともに、グルコースグラフとグルコース値トレンド矢印が表示されます。グルコースグラフは、過去8時間の変動も表示します。

患者さん向け:センサーを装着する|FreeStyleリブレ情報サイト (myfreestyle.jp)

【履歴】

センサーをスキャンしたり、血糖値やケトン体値測定を行うたびに、結果が登録されます。

【日内グラフ】

日付ごとのグルコース値のグラフが表示されます。グラフには目標グルコース範囲と、食事のシンボル、入力した超速効型インスリンのメモが表示されます。8時間の間に一度もスキャンしないと、グラフに間隔があく場合があります。

●その他、「平均グルコース値」、「日内パターン」、「目標範囲内にあった時間」、「低グルコースイベント」、「センサーの使用状況」などがわかります。